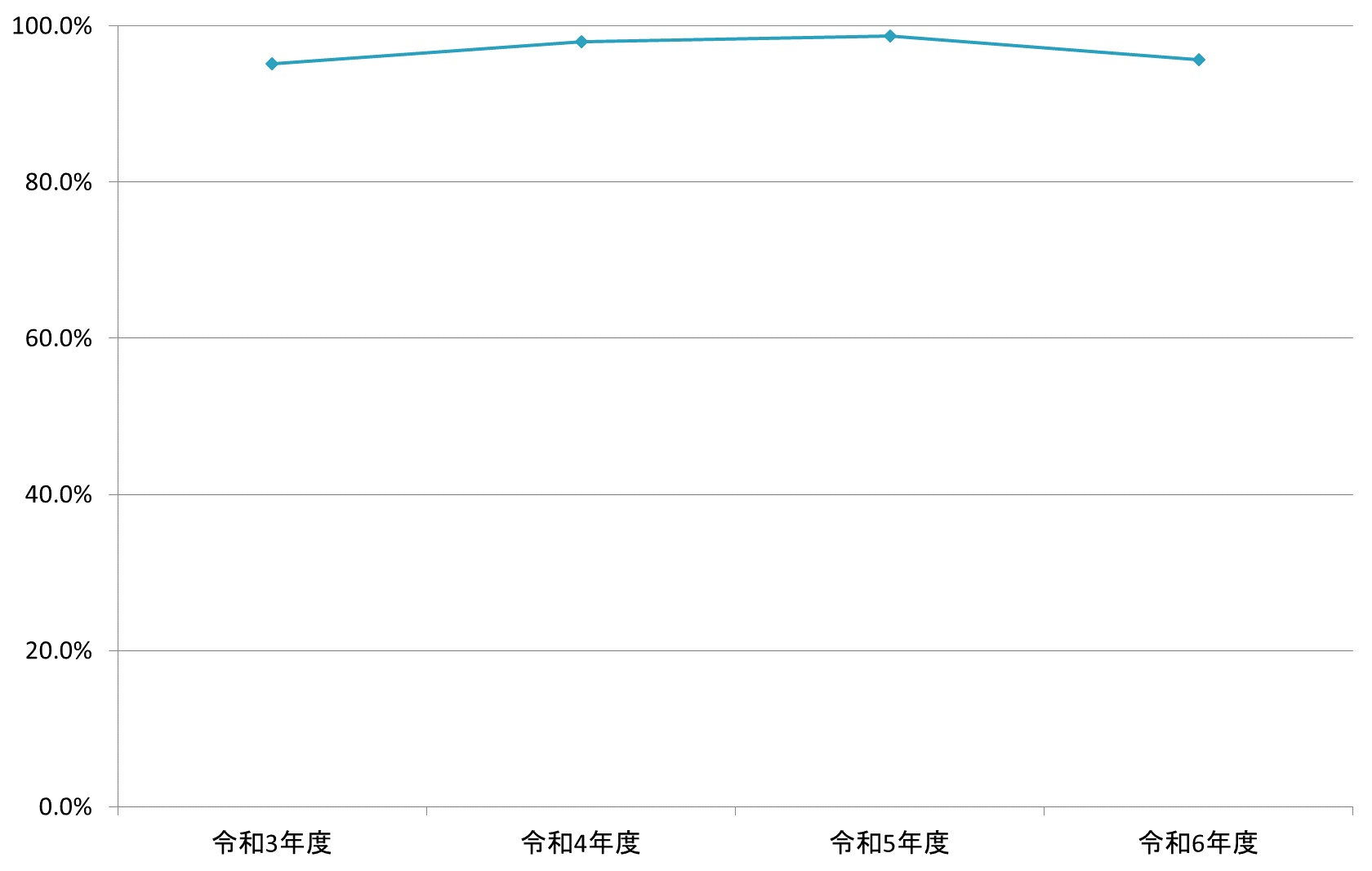

9)-1 急性心筋梗塞患者に対する退院時のアスピリンあ、硫酸クロピドグレル、エフィエント処方率

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 急性心筋梗塞の患者数 | 82 | 96 | 76 | 69 |

| 退院時処方でアスピリン、硫酸クロピドグレル エフィエントが処方された患者数 |

78 | 94 | 75 | 66 |

| 処方率 | 95.1% | 97.9% | 98.7% | 95.7% |

解説

急性心筋梗塞を発症された患者さんのうち退院時にアスピリン、硫酸クロピドグレルあるいはプラスグレル(エフィエントR)が処方された割合を示す数値です。

急性心筋梗塞発症の一因として動脈硬化病変の不安定化に引き続く血栓形成が挙げられます。そのため心筋梗塞を発症された患者さんの大多数で抗血小板剤が開始され、多くの場合アスピリン、硫酸クロピドグレルが選択されます。また、心筋梗塞発症時、冠動脈造影検査にて冠動脈の閉塞もしくは高度狭窄が認められた場合、冠動脈インターベンション(=カテーテル治療)が行われますが、薬剤溶出性ステント(再狭窄予防のための薬剤が塗布された筒状の金属の網)留置後は、ステント内血栓の予防目的にてアスピリンとチエノピリジン系抗血小板(硫酸クロピドグレルと同系統の薬剤)の2剤内服が必須とされております。 抗血小板剤は、前述の動脈硬化病変に起因した心筋梗塞においては必須な薬剤ですが、心筋梗塞は動脈硬化性病変によるもの以外に冠攣縮(血管のけいれん)、血栓塞栓症(心房細動等に伴う)等もその原因となるため、必ずしも全例で抗血小板剤が必要というわけではありません。そのため、当院での処方率は、ここ数年平均95%前後を推移しています。参考値として、令和6年度の全赤十字病院の平均値では89%という処方率でした。

算出方法

退院時処方でアスピリン、硫酸クロピドグレルあるいはエフィエントが処方された患者数 / 急性心筋梗塞あるいは再発性心筋梗塞の退院患者数 (※1)

※1:分母:「死亡退院」、退院先が「他院へ転院」「介護施設等へ入所」、重症度を表す「Killip分類:Class4」のいずれかが該当する患者は除外

急性心筋梗塞を発症された患者さんのうち退院時にアスピリン、硫酸クロピドグレルあるいはプラスグレル(エフィエントR)が処方された割合を示す数値です。

急性心筋梗塞発症の一因として動脈硬化病変の不安定化に引き続く血栓形成が挙げられます。そのため心筋梗塞を発症された患者さんの大多数で抗血小板剤が開始され、多くの場合アスピリン、硫酸クロピドグレルが選択されます。また、心筋梗塞発症時、冠動脈造影検査にて冠動脈の閉塞もしくは高度狭窄が認められた場合、冠動脈インターベンション(=カテーテル治療)が行われますが、薬剤溶出性ステント(再狭窄予防のための薬剤が塗布された筒状の金属の網)留置後は、ステント内血栓の予防目的にてアスピリンとチエノピリジン系抗血小板(硫酸クロピドグレルと同系統の薬剤)の2剤内服が必須とされております。 抗血小板剤は、前述の動脈硬化病変に起因した心筋梗塞においては必須な薬剤ですが、心筋梗塞は動脈硬化性病変によるもの以外に冠攣縮(血管のけいれん)、血栓塞栓症(心房細動等に伴う)等もその原因となるため、必ずしも全例で抗血小板剤が必要というわけではありません。そのため、当院での処方率は、ここ数年平均95%前後を推移しています。参考値として、令和6年度の全赤十字病院の平均値では89%という処方率でした。

算出方法

退院時処方でアスピリン、硫酸クロピドグレルあるいはエフィエントが処方された患者数 / 急性心筋梗塞あるいは再発性心筋梗塞の退院患者数 (※1)

※1:分母:「死亡退院」、退院先が「他院へ転院」「介護施設等へ入所」、重症度を表す「Killip分類:Class4」のいずれかが該当する患者は除外

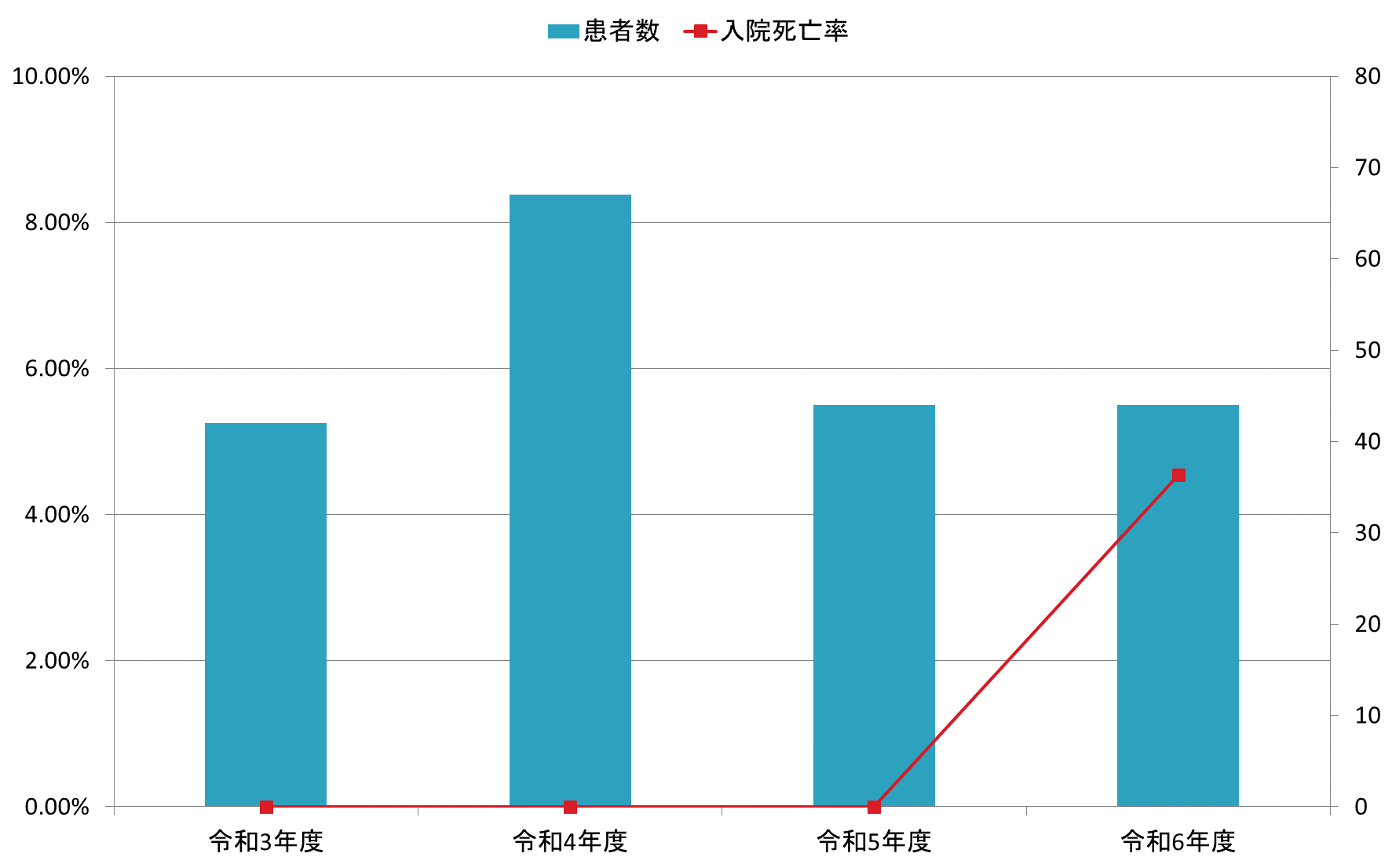

9)-2 PCI(経皮的冠動脈インターベンション)を施行した患者(救急車搬送)とその入院死亡率

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 患者数 | 42 | 66 | 44 | 44 |

| 死亡数 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| 入院死亡率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% |

解説

急性冠症候群で救急搬送されPCI(経皮的冠動脈インターベンション=カテーテル治療)を受けられた患者さんの数と、そのうち入院中に死亡された方の割合を表す数値です。

急性冠症候群(急性心筋梗塞および不安定狭心症)の患者さんは、その病状の不安定さゆえに救急車にて来院されることが多く、引き続き緊急で冠動脈インターベンションを受けられる方がほとんどです。待機的冠動脈インターベンションでは合併症で亡くなられる方はほとんどおられませんが、急性冠症候群は血圧、脈拍等の全身状態の不安定さと冠動脈病変の複雑さゆえ、冠動脈インターベンション施行にもかかわらず救命できないことがまれにあります。引き続き迅速かつ安全、正確な治療手技を維持していきたいと考えております。

算出方法

退院時転帰が「死亡」の患者数 / 救急車で搬送され、PCIが施行された「不安定狭心症」や「急性心筋梗塞」の退院患者数

急性冠症候群で救急搬送されPCI(経皮的冠動脈インターベンション=カテーテル治療)を受けられた患者さんの数と、そのうち入院中に死亡された方の割合を表す数値です。

急性冠症候群(急性心筋梗塞および不安定狭心症)の患者さんは、その病状の不安定さゆえに救急車にて来院されることが多く、引き続き緊急で冠動脈インターベンションを受けられる方がほとんどです。待機的冠動脈インターベンションでは合併症で亡くなられる方はほとんどおられませんが、急性冠症候群は血圧、脈拍等の全身状態の不安定さと冠動脈病変の複雑さゆえ、冠動脈インターベンション施行にもかかわらず救命できないことがまれにあります。引き続き迅速かつ安全、正確な治療手技を維持していきたいと考えております。

算出方法

退院時転帰が「死亡」の患者数 / 救急車で搬送され、PCIが施行された「不安定狭心症」や「急性心筋梗塞」の退院患者数

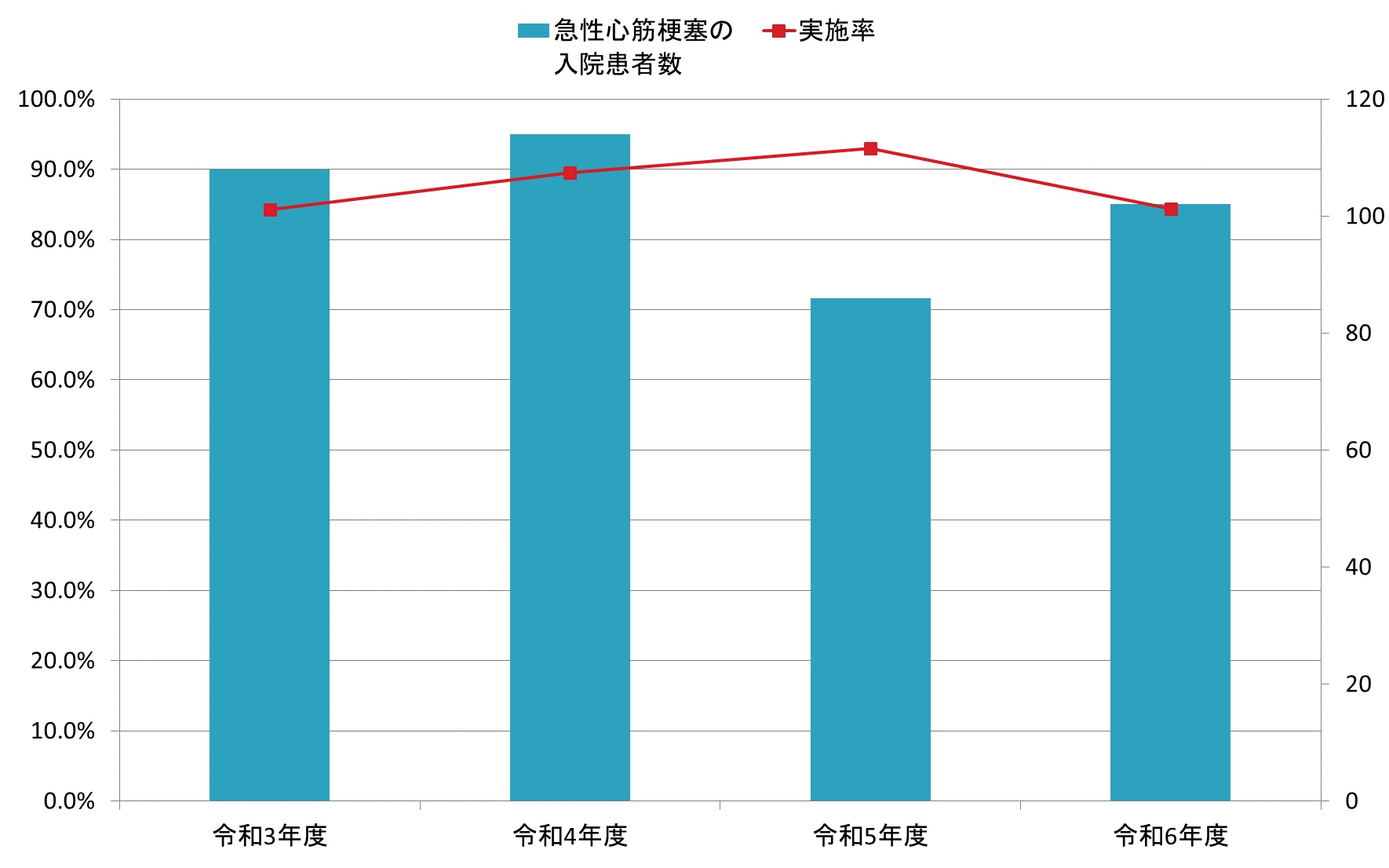

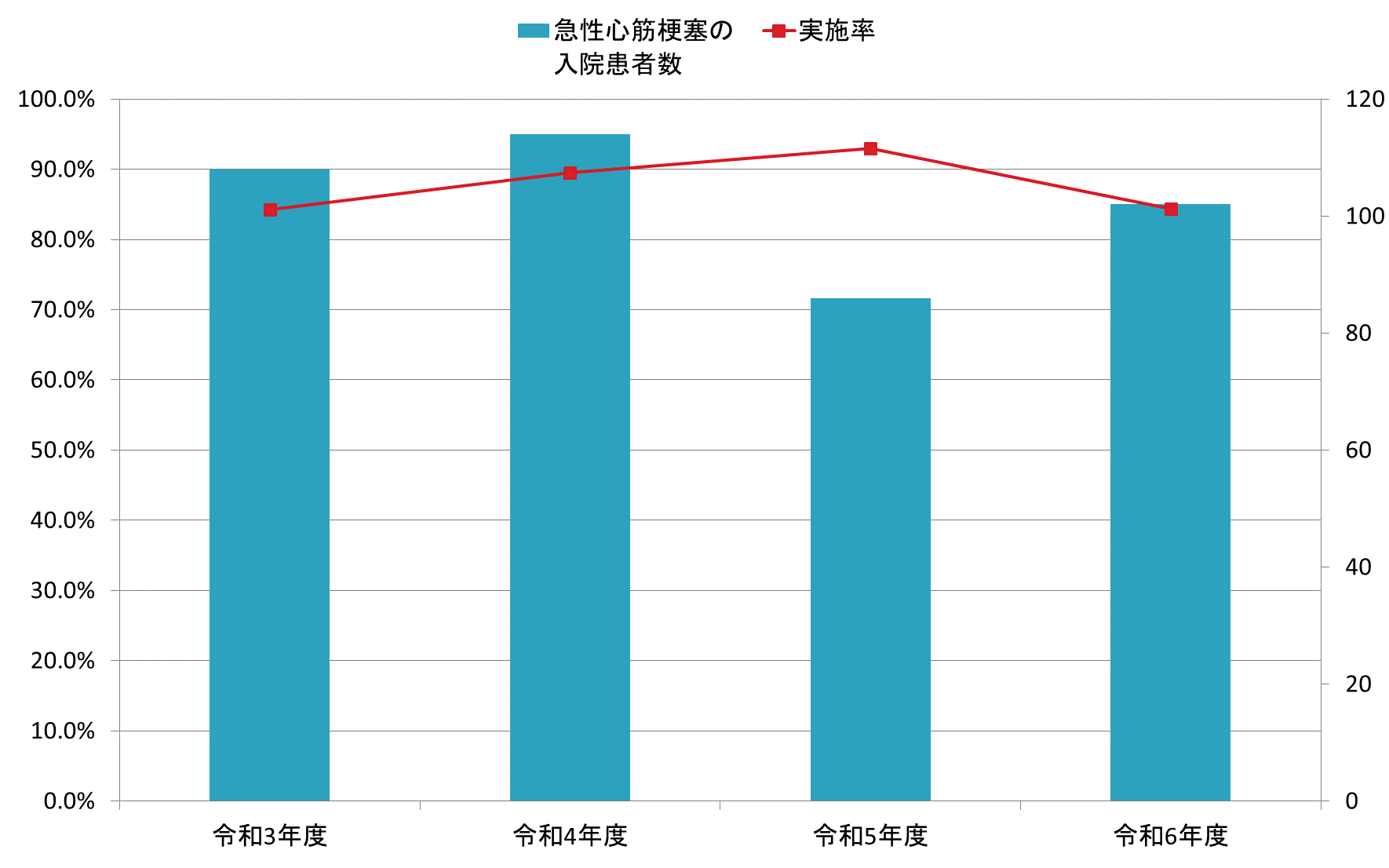

9)-3 急性心筋梗塞で入院した患者の入院当日のPCI実施率

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 急性心筋梗塞の入院患者数 | 108 | 114 | 86 | 102 |

| 入院当日にPCIを実施した患者数 | 91 | 102 | 80 | 86 |

| 実施率 | 84.3% | 89.5% | 93.0% | 84.3% |

解説

急性心筋梗塞で入院された患者さんのうち緊急でPCI(冠動脈インターベンション)を施行した割合です。

急性心筋梗塞は、循環器疾患の中で最も緊急を要する病態の一つです。通常発症より6時間以内の場合や胸部症状が持続している場合、あるいは心原性ショックを伴う場合に緊急で冠動脈造影を施行し、心筋梗塞の責任病変に対するカテーテル治療を早期に施行することが推奨されております。しかし、急性心筋梗塞患者さんの中には急性期を過ぎた状態で来院される方も一部にはおられ、その場合、胸部症状がない、血圧等が安定している等の病状の場合は緊急カテーテル治療の適応外となります。

また、カテーテル治療には造影剤使用が避けられないため、慢性腎臓病合併患者さんや造影剤アレルギーの既往のある患者さんにおいては、その利益、損失の兼ね合いを十分考慮し検査施行の可否を検討することになります。そのため、この割合は必ずしも100%にはならず、全赤十字病院の平均値は75.6%でした。

算出方法

入院当日にPCIを実施した患者数/急性心筋梗塞あるいは再発性心筋梗塞の入院患者数(※1)

※1 分母:予定入院は除外

急性心筋梗塞で入院された患者さんのうち緊急でPCI(冠動脈インターベンション)を施行した割合です。

急性心筋梗塞は、循環器疾患の中で最も緊急を要する病態の一つです。通常発症より6時間以内の場合や胸部症状が持続している場合、あるいは心原性ショックを伴う場合に緊急で冠動脈造影を施行し、心筋梗塞の責任病変に対するカテーテル治療を早期に施行することが推奨されております。しかし、急性心筋梗塞患者さんの中には急性期を過ぎた状態で来院される方も一部にはおられ、その場合、胸部症状がない、血圧等が安定している等の病状の場合は緊急カテーテル治療の適応外となります。

また、カテーテル治療には造影剤使用が避けられないため、慢性腎臓病合併患者さんや造影剤アレルギーの既往のある患者さんにおいては、その利益、損失の兼ね合いを十分考慮し検査施行の可否を検討することになります。そのため、この割合は必ずしも100%にはならず、全赤十字病院の平均値は75.6%でした。

算出方法

入院当日にPCIを実施した患者数/急性心筋梗塞あるいは再発性心筋梗塞の入院患者数(※1)

※1 分母:予定入院は除外

9)-4 心不全で入院中のACE、ARB、ARNIの処方率

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|---|---|

| うっ血性心不全の入院患者数 | 318 | 352 | 388 | 412 |

| ACE、ARB、ARNIを処方された患者数 | 240 | 297 | 301 | 325 |

| 処方率 | 75.5% | 84.4% | 77.6% | 78.9% |

解説

心不全で入院加療を受けられた患者さんのうちACE阻害剤、ARB、あるいはARNIが処方された患者さんの割合を示しております。

心不全には収縮不全を主体とした病態と拡張不全を主体とした病態が存在します。収縮不全を主体とした患者さんにおいては、ACE阻害剤およびARBは生命予後の改善、心血管イベント抑制効果が大規模臨床研究において確立されています。また、近年導入されたARNIはさらに心不全の増悪を抑制する可能性が示されており、処方件数が増えています。当院における本指標(78.9%)に関しても治療ガイドラインを遵守した上で、個々の患者さんに対してテーラーメイド治療を行った結果と考えます。全赤十字病院の平均値は53.4%でした。

算出方法

ACE、ARB、あるいはARNIを処方された患者数/うっ血性心不全の入院患者数

心不全で入院加療を受けられた患者さんのうちACE阻害剤、ARB、あるいはARNIが処方された患者さんの割合を示しております。

心不全には収縮不全を主体とした病態と拡張不全を主体とした病態が存在します。収縮不全を主体とした患者さんにおいては、ACE阻害剤およびARBは生命予後の改善、心血管イベント抑制効果が大規模臨床研究において確立されています。また、近年導入されたARNIはさらに心不全の増悪を抑制する可能性が示されており、処方件数が増えています。当院における本指標(78.9%)に関しても治療ガイドラインを遵守した上で、個々の患者さんに対してテーラーメイド治療を行った結果と考えます。全赤十字病院の平均値は53.4%でした。

算出方法

ACE、ARB、あるいはARNIを処方された患者数/うっ血性心不全の入院患者数

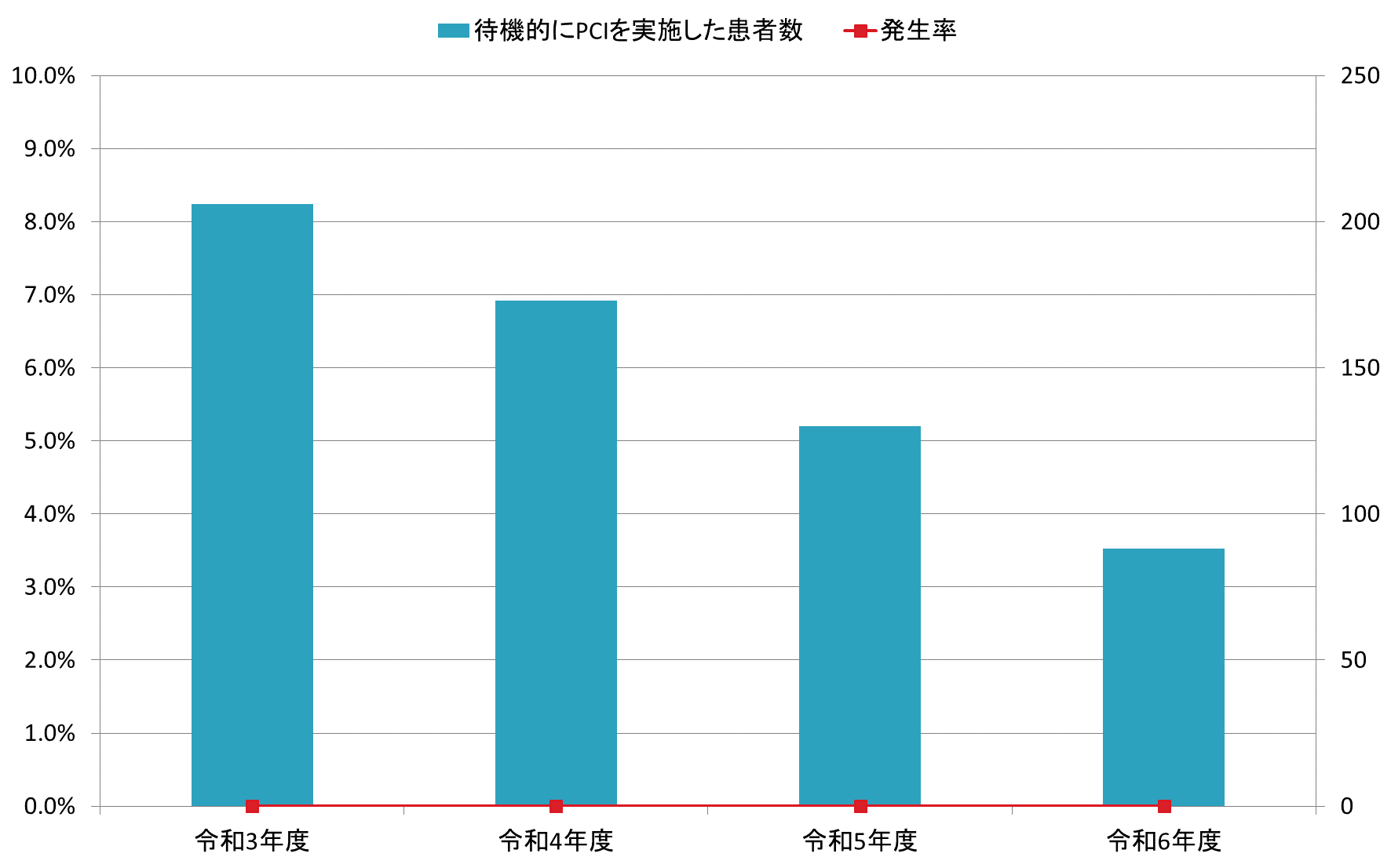

9)-5 待機的にPCIを実施した患者の入院中脳梗塞発生率

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 待機的にPCIを実施した患者数 | 206 | 173 | 130 | 88 |

| 入院後に脳卒中を発症した患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 発生率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

解説

冠動脈疾患に対して待機的にPCI(冠動脈インターベンション)を施行した患者さんのうち入院中に脳梗塞を発症した患者さんの割合を表したものです。

冠動脈疾患は、動脈硬化性疾患の一つですが、動脈硬化自体はあらゆる動脈に認めうる病態です。冠動脈疾患の患者さんに脳血管疾患あるいは大動脈病変が併存する可能性は高いと言われており、重症冠動脈疾患の患者さんに対するカテーテル治療においては、脳血管合併症の可能性は高いと言わざるを得ません。循環器内科では、待機的PCI施行のための入院中に脳梗塞を発症した患者さんは、平成28年度より0人を維持しています。

そのため、カテーテル治療前に血管系の十分な評価を行って、カテーテル挿入部位を選択することや、丁寧なカテーテル操作を行うことが術前、術中の留意点として挙げられます。引き続き安全性の高い治療を行っていきたいと考えております。

算出方法

入院後に脳卒中を発症した患者数/待機的にPCI手術を実施した入院患者数

冠動脈疾患に対して待機的にPCI(冠動脈インターベンション)を施行した患者さんのうち入院中に脳梗塞を発症した患者さんの割合を表したものです。

冠動脈疾患は、動脈硬化性疾患の一つですが、動脈硬化自体はあらゆる動脈に認めうる病態です。冠動脈疾患の患者さんに脳血管疾患あるいは大動脈病変が併存する可能性は高いと言われており、重症冠動脈疾患の患者さんに対するカテーテル治療においては、脳血管合併症の可能性は高いと言わざるを得ません。循環器内科では、待機的PCI施行のための入院中に脳梗塞を発症した患者さんは、平成28年度より0人を維持しています。

そのため、カテーテル治療前に血管系の十分な評価を行って、カテーテル挿入部位を選択することや、丁寧なカテーテル操作を行うことが術前、術中の留意点として挙げられます。引き続き安全性の高い治療を行っていきたいと考えております。

算出方法

入院後に脳卒中を発症した患者数/待機的にPCI手術を実施した入院患者数