病院の理念に基づき、薬の専門家として責任のある薬物療法を提供します。

【基本方針】

最新の医薬品情報の提供と適格な処方提案を行い、責任ある

薬物療法の提供と医療安全の確保に貢献する。

チーム医療に積極的に参画し、医療の質向上に貢献する。

高度な知識と技術の向上を図り積極的に専門性を発揮できる

人材育成に努め、安全・安心な医療の提供に貢献する。

高度医療が進むなか薬物療法は複雑化し、薬剤師の業務は多種多様に拡がり続けています。安全・安心な医療を提供するチームの中で、薬のスペシャリストである薬剤師も重要な役割を担っています。

福岡赤十字病院 薬剤部は、医薬品の適正使用に基づき個々の患者さんに対し『薬の専門家として責任のある薬物療法を提供する』を基本理念としています。当院の理念である『信頼と調和に基づく最良の医療〜地域を尊重、世界を視野に』と、薬剤部の理念を実現するために、医薬品の管理・供給ならびに適正使用のための情報収集・分析・提供を24時間365日体制で行っています。

薬剤部の基本方針のもと、安全・安心で質の高い薬剤物療法を提供するために、多職種の医療チームの中で薬の専門家としての職能を発揮することが使命と考えています。チーム医療での薬剤師の役割は、薬物療法が安全かつ最大限の効果を得られるように症状・効果・副作用をアセスメントし、医療スタッフと情報共有し、患者さんの症状と薬剤を関連づけながら、副作用などの危険性を理解した上で安全で最適な薬物療法を提供しています。

処方箋に基づく調剤を行うセントラル業務の他、一般病棟や集中治療室、手術室などに薬剤師を配置し、入院患者さんの目線に立った臨床業務を推進しています。外来患者さんには、入院前の薬剤師による面談や、外来抗がん剤治療に精通した知識を有する薬剤師が治療室に常駐して業務を行っています。

薬剤部では、各々の薬剤師が質の高い医療を提供できるよう、幅広い知識と技術向上のための研鑽に励み、各種学会・研修会参加等、スキルアップを支援しています。

薬剤部長:藤永 理恵子

ほか薬剤師:32名

- 日本医療薬学会・薬物療法専門薬剤師研修施設

- 日本医療薬学会・がん専門薬剤師研修施設

- 日本医療薬学会・認定薬剤師制度研修施設

| 認定・専門資格 | 認定者数 |

|---|---|

| 日本医療薬学会 医療薬学指導薬剤師 |

1名 |

| 日本病院薬剤師会 HIV感染症専門薬剤師 がん薬物療法認定薬剤師 日病薬病院薬学認定薬剤師 日病薬認定指導薬剤師(実務実習) |

1名 2名 21名 2名 |

| 日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療専門薬剤師 |

1名 |

| 日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法認定薬剤師 |

3名 |

| 日本腎臓病協会 腎臓病療養指導士 |

1名 |

| 日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 |

1名 |

| 日本臨床薬理学会 CRC資格取得薬剤師 |

1名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 NST専門療法士 |

4名 |

| 日本臨床薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 |

1名 |

| 日本糖尿病療養指導士 福岡県糖尿病療養士 |

1名 4名 |

| 日本循環器学会 心不全療養指導士 |

1名 |

| 日本 DMAT 隊員 | 2名 |

2025年5月1日現在

業務紹介

調剤業務(内服・外用薬・注射薬)

内服・外用薬の処方オーダーは、システム上で禁忌等のチェックを受けた後、薬剤師が調剤時に用法用量・相互作用・検査値・投与期間等の確認をし、必要に応じて処方医へ疑義照会や適切な薬物治療の提案を行っています。

調剤に使用する全自動錠剤分包機や水剤・散剤監査システムでは、固有のバーコードを読み取る認証システムを導入し、調剤過誤防止に努めています。

注射薬調剤は、注射薬ピッキングマシーンを使用し、処方された注射薬を患者さん毎、施行単位別にセットして病棟へ払い出しを行っています。

注射薬の処方オーダーは、システム上で禁忌や配合変化等のチェックを受けた後、薬剤師が調剤時に用法用量・相互作用・検査値・投与期間・投与経路・投与速度・配合変化等を確認し、必要に応じて処方医へ疑義照会や適切な薬物治療の提案を行っています。

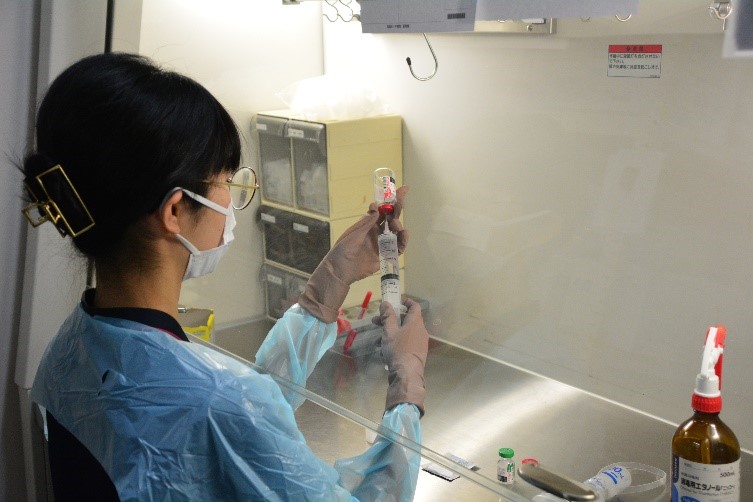

無菌調製業務(抗がん剤・高カロリー輸液)

抗がん剤の調製は、細胞毒性を有する抗がん剤による暴露リスクがあるため、知識・能力を習得した薬剤師が慎重かつ安全に調製します。調製はハザード室の安全キャビネット内で行い、調製者が抗がん剤に暴露されないよう完全な対策を講じています。抗がん剤調製時には、複数の薬剤師で調製過程をチェックすることで、正確な調製を行うことに努めています。

製剤業務(院内製剤)

医薬品情報管理業務(DI業務)

医薬品情報管理担当者は、院内スタッフ向けに発行している医薬品情報誌(DIニュース)の作成、院内医薬品の整理及び医薬品マスタの整備等を行っています。

また、プレアボイド事例の収集・院内周知、再発予防への取り組み等を行うことで医療安全に貢献しています。

病棟・外来での薬剤師業務

病棟担当薬剤師は、入院患者さん対して持参薬の鑑別・服薬指導を行い、服薬状況の確認や薬の効果・服用方法・副作用等について説明しています。患者さんが納得して薬物治療を行っていただけるよう、薬に対する不安等も伺っています。また、薬物治療が安全かつ効果的に行われているか、検査値・相互作用・副作用発現等を確認し、必要に応じて処方変更の提案を行っています。 さらに、回診・カンファレンスに参加して医師・看護師等の医療スタッフとの連携や、チーム医療の専門知識をもったスタッフと協働することで、個々の患者さんに最適な治療のサポートを行っています。

病棟以外でも、手術室で麻酔薬や麻薬を含む薬剤の管理業務を行っています。

また、外来においては、調剤室に併設したお薬相談室で、抗がん剤・自己注射製剤(インスリン・生物学的製剤等)の指導を行ったり、外来化学療法室で抗がん剤の説明や副作用の確認、セルフケアの指導などを行っています。

患者サポートセンター業務

当院では、平成26年1月から手術予定の患者さんを対象とした『外来常用薬確認』業務を行っていましたが、患者サポートセンター設立に伴い、業務を拡大しました。薬剤師は、手術や検査を受けられる患者さんを対象に、入院前の外来で常用薬(処方箋医薬品、OTC等)、アレルギー、副作用歴等の確認を行い、手術や検査前に中止が必要な医薬品についての情報を医師・看護師に提供しています。また、必要があれば中止薬に関してかかりつけの調剤薬局へも情報提供し、中止忘れを未然に防ぐことで患者さんが安心して入院できるよう業務を行っています。

医療DXに向けた取り組み

この医療DXは、サービスの効率化や質の向上により、①国民の更なる健康増進、②切れ目なくより質の高い医療等の効率化の提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、⑤医療情報の二次利用の環境整備の5点の実現を目指します。

当院では、医療DXに向けた取り組みとして、令和6年10月より電子処方箋の発行を開始しました。さらに、デジタル技術を用いて、免疫抑制剤使用患者のB型肝炎スクリーニング検査実施の確認、腎機能に応じた適正用量の解析、薬物間相互作用の確認等を行い、業務効率を上げながら、より充実した薬物療法が提供できるよう努めています

チーム医療としての薬剤師の役割

がん化学療法チーム、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)チーム

抗がん剤の調剤では、医師・看護師と連携しながら処方内容の監査や調製を行い、抗がん剤の適正使用に貢献しています。

外来化学療法室では、薬剤師1名が常駐し、使用する抗がん剤の説明や副作用の確認、セルフケアの指導を行い、患者さんの治療に対する不安の軽減と、生活の質を保ちながら治療が進められるよう努めています。

令和2年10月より連携充実加算を算定しています。外来治療の患者さんを対象に、お薬手帳に治療内容と副作用発現状況等を記載して情報を共有し、当院登録レジメンをホームページ上で公開、地域薬局への研修会を実施することで、調剤薬局との連携を強化しています。

抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

広域抗菌薬が十分量投与できているか、漫然と投与されていないか、他剤への変更が可能ではないか等、チームで介入することで抗菌薬の最大効果を狙うこと、薬剤耐性菌を減らすことを目的としています。

ASTでの薬剤師は、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づいた抗菌薬の適正使用の支援、抗菌薬使用届出を必要としている抗菌薬の管理、TDM(Therapeutic Drug Monitoring)による処方設計支援、血液培養結果に基づいた抗菌薬の推奨、定期的な院内採用抗菌薬の見直し、外来経口抗菌薬の使用状況の把握等を行い、チームの中心メンバーとして活動しています。

院内感染対策チーム (ICT:Infection Control Team)

ICTでの薬剤師は、院内感染の発生状況の把握、院内回診参加による感染対策への助言、消毒薬の適正使用に関しての助言、院内感染対策マニュアルの作成等を行い、チームの中心メンバーとして活動しています。

栄養サポートチーム (NST:Nutrition Support Team)

チームの薬剤師は、事務局としての役割を担っており、回診での静脈栄養・経腸栄養・薬剤に関する情報提供や提案を積極的に行いながら、チームの全体的な運営にも携わっています。

緩和ケアチーム (PCT:Palliative Care Team)

チームの薬剤師は、医師・看護師・臨床心理士等、多職種と週1回の回診を行い、医療用麻薬をはじめとする鎮痛薬の選択・用量調整・投与経路の提案・副作用の確認等を行っています。

腎移植チーム

薬剤師は、腎移植の治療で使用する免疫抑制剤をはじめ、その他の薬剤について副作用、投薬量の調整等、個々の患者さんの状況に沿って支援を行っています。入院中だけでなく退院後も安心して薬物療法を継続していただけるようチームの一員としてサポートしています。

教育・研修

当薬剤部では、新人教育後も薬剤師の継続的な教育を行っています。

定期的に部内勉強会やプレアボイド報告会を行い、薬剤部内全体で情報共有ならびに知識向上に努めています。

薬薬連携、地区や県の薬剤師会、日赤薬剤師会等で研修会が定期的に行われており、薬剤師として成長できる環境が整っています。

日赤薬剤師会と主な学会・研修会

日赤薬剤師会には、全国の赤十字病院・血液センターに勤務する2,000名の薬剤師が所属しており、全国に展開するスケールメリットを活かした連携により、薬剤師の学識技術の向上につながるさらに充実した研修・研鑽が積める仕組みが整っています。

<日赤関連の主な学会・研修会>

・日本赤十字社医学会総会

・日赤薬剤師会臨床薬学研修会

・日赤災害救護薬剤師研修会

人材育成プログラム

新人薬剤師教育カリキュラム

薬剤師(社会人、医療人)としての振る舞いや業務の基礎を身につけることを目的に、独自のカリキュラムに基づいた教育を行っています。このカリキュラムは、自己・指導者が相互に評価することで、薬剤師としての成長度を図り、病院薬剤師としての自立を促します。

新人薬剤師の年間スケジュール

病院見学を希望される方へ

福岡赤十字病院リクルートサイト「病院見学について」よりお申し込み下さい。